同步操作将从 FlameAI/SIGer 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!

确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。

欠账是一定要还的,重温则是学习的最佳方式,现在想来《镜像宇宙》颁奖礼上齐锐老师的主持是一年前就安排好的啦。再读齐锐老师亲自讲述他的观星少年的故事,更有意义啦。集合这三篇烘托齐说三体,再引出 SIGer 天文“学”说,就再适合不过啦,用整整一年的时间,讲述关于传承的故事,这份心意齐锐老师一定会收下的。《写给地球人的三体说明书》已经在路上了,而且已经有同学开始尝试学说“混沌理论”了,这就是最好的传承啦...

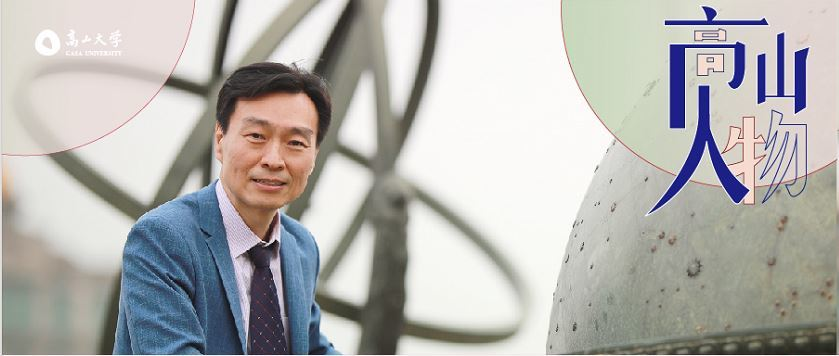

高山科学经典 本文来自微信公众号“高山大学”(ID:gasadaxue),作者:邓舒夏,编辑:朱珍。

能把爱好发展成事业的人不多,但齐锐做到了。

和很多对天空充满好奇的男孩一样,还没上小学,齐锐便对星空着了迷,这份热爱一直持续到考大学,但由于报考限制,他与天文专业失之交臂。

2000年,齐锐从清华大学人工智能专业博士毕业,留校当了几年教师之后,他阔别这个陪伴自己15年的校园,转而来到《天文爱好者》杂志任编辑,一干就是九年。2012年,他被调任到北京市科学技术研究院,但依然心系科普一线,终于在2019年8月,他如愿回到北京天文馆任副馆长。

究竟是什么浇灌了他的天文梦想?今天,让我们走近这位执着的天文爱好者,同时也是一名活跃的科普工作者,听他讲述观星少年的故事。

如果说天文是“务虚”的,那么齐锐的专业背景,是绝对的“务实”。

1988年,齐锐以河南省状元的成绩考入清华大学自动化系,在工业迅速发展的90年代,这是一个热门专业。毕业后,他留校做了五年老师,然后攻读了“人工智能”方向的硕博,这段清华时光,足足有15年。

“我上学那会儿正好是国内人工智能行业的低谷,为此我们专业还改了名,不叫人工智能,而是叫模式识别与智能信息处理。”他打趣地说。

进入清华大学前,齐锐就对天文抱有极高的热情

虽然学术上,他在计算机方向上“一路走到了黑”,但他的内心知道,相比这个务实的专业,他更向往的是“务虚”的星空。

齐锐出生于军人家庭,用他的话说,从小听爸妈讲“辽沈战役”的故事长大,父母和哥哥从来没有给他讲过天文。上小学之前,他偶然看到杂志上讲天上的星星,立马产生了浓厚的兴趣。

我的家乡虽然经济比大城市落后很多,但空气特别好,晚上一抬头就能看到满天星星。那个年代的孩子也不像现在,有手机有游戏,我们只有书和收音机。所以基本晚上天一黑,我就在家里的阳台上看星星。

那时我爸妈吃完饭喜欢去外面遛弯,我每次都会抬头看星星,他们问我最多的一个问题是:“今天晚上和昨天晚上的星星不都一样吗,这有什么可看的呢?”而当我指着天空给一个个给他们讲那些看起来长得似乎一样,但却有不同名字和特点的星星时,他们便不再问那样的问题了。

所有关于星星的知识,都是齐锐一点一滴从书上学到的,他珍爱每一本跟天文有关的书籍。初中时,他发现一本杂志连载星图,特别兴奋。“那时国内还没有印刷出版的完整星图,为了得到一个完整的星图,我就比照着每期杂志上的星图,在最大号的绘图纸上自己画,最后画出一幅全天的大星图,比我的人都高。”他说。

少年时代,齐锐的很多天文知识都来源于杂志

对于天文爱好者来说,1985-1986年是难以忘却的——哈雷彗星时隔76年重返地球。

想要尽早观测到哈雷彗星,就需要望远镜,但那个年代,只有天文馆才能邮购到很小的望远镜,于是齐锐决定参考书籍和杂志上的制作方法,用老花镜片自制一台望远镜。

这项“工程”得到了家里的全员支持。齐锐用家里的挂历卷成直筒当镜筒,父亲从眼镜店为他买来还没有被打磨的老花镜片,直径足足有6公分大。哥哥虽然对天文不感兴趣,却喜欢琢磨通讯和机械设备,他根据齐锐画的图纸,帮忙做了一个能够手动控制转速的望远镜支架。

“观测星星,望远镜的赤道仪很重要,它必须能跟随地球自转,这样才能跟踪星星,然后你在后面接相机拍照,就可以把彗星的移动记录下来。”齐锐说。

在1985年11月16日这天晚上,齐锐终于用这台简易望远镜第一次看到了哈雷彗星,此后每天晚上,他都会趴在阳台观察和拍摄这颗彗星,把它的尾巴长度和位置记录下来,这些小小的底片一直被他夹在相册中,已经褪了色。

齐锐并不是没有想过读天文专业,但填报志愿时他发现,几所高校的天文系都不在河南省招生。

幸运的是,他与天文的这份缘分,一直都没有断过。

博士阶段,齐锐终于找到了自己专业和天文的交集:图像识别技术可以帮助天文家从大量星空照片中寻找特定研究目标。

参与这些项目的过程中,他认识了北京天文馆馆长朱进,朱进很快发现了齐锐对天文的热情,于是对他说:既然你这么喜欢天文,何不来这里工作呢?

其实早在1995年,齐锐就曾创立过一本名为“星光快讯”的非正式天文刊物。在互联网并不普及的年代,中国的天文爱好者很难获取到全球天文咨询,齐锐将国外网站上公布的天象消息同步到《星光快讯》,寄给全国的天文爱好者,为大家提供了非常宝贵的信息。创办这本小刊8年,齐锐也结识了一千多名来自全国的天文爱好者。

“清华大学84-188号是杂志的收发邮箱,当年那是很有名气的。”他说。

就这样,齐锐进入北京天文馆工作,成为了《天文爱好者》杂志社社长,正是这本杂志曾经启发了他很多有关星空的畅想,在他心中种下天文的种子,而如今,他终于正式成为一名为其他天文爱好者输送知识的“播种人”。

齐锐工作期间,这本杂志发生了天翻地覆的变化。他加入杂志时,这里正处于经营的低谷期,90年代开放的大潮来临,人们纷纷下海经商,热爱科学知识的人一下子少了很多,《天文爱好者》也被迫从月刊变成了双月刊,每期仅有60页,图片也只能是黑白印刷。

经过齐锐和同事的努力,杂志变为了全彩色的月刊,每期增加到100-120页。

2012年,在杂志工作近十年的他被调动到北京市科学技术研究院,这是北京天文馆的上级单位,他在这里负责国际合作相关的管理工作。

这时他才意识到,天文馆还有28家和科学有关的兄弟单位,覆盖天文、自然、环保、营养、健康等领域,这段工作经历大大开拓了他的眼界,从某种意义上说,他也被“科普”了一把。

虽然离开科普一线,但做管理工作的几年里,齐锐也没有“闲着”,每年他都会翻译1-2本天文相关的英文书,这些举动也被院里的领导看到眼里。于是2019年8月,他如愿被调回了北京天文馆担任副馆长,负责公众科普相关的工作。

“当时有人问我去不去超算中心,但我说,除了天文馆,我哪儿也不去。”齐锐说。

在过去很长一段时间里,北京天文馆的科普形式都比较单一,以公众参观和在馆内开展主题讲座为主。齐锐就职不久,疫情就暴发了,寒假本是天文馆等科普场所的人流量高峰期,这时场馆却只能大门紧闭。

没法开门迎客,如何做科普呢?这个问题一下子让齐锐苦恼不已。

“我们团队里的人说要搞直播,明天就要开始,让我去讲,我说我都不知道什么叫直播。”

虽然没有接触过直播这种形式,但好在齐锐有丰富的“讲堂”经验,他喜欢和青少年讲天文知识。第一场直播被定在“二月二龙抬头”,地点是古观象台,齐锐起初很担心没有人看,直到眼睁睁看着观众数量从几千到了几万,才放心下来。

几场直播尝试下来后,齐锐一发不可收拾,即便天文馆开馆后,每逢重要的天文现象或节气,他都会做相关主题的直播。在一场“金环日食”直播中,观看人次甚至达到了1.6亿。

齐锐参加金环日食节目直播

“我后来一总结,我做科普这么多年了,恐怕加一起也没有这么多观众。”他说。这种“线上”的力量启发了他,除了传统的线下科普课程,他还带领团队开发了线上的天文冬令营、夏令营课程等。

虽然工作在几个单位之间辗转,有一件事齐锐从未停止过,那就是“科普”。

如果浏览他的微信朋友圈,就会发现他的生活基本被科普填满——开直播,写书译书,写公众号,做讲座......最近半年他还“赶时髦”做了一档名为“齐说三体”的播客,涉及物理学、数学、天文学、人工智能等多领域的科普知识。

和齐锐聊天,你会产生一种“穿越感”。他喜欢引经据典,从古代天象谈到易经八卦,但问他现在90后、00后喜欢的新东西,他也能侃侃而谈。如果不曾畅谈,仅从一身裁剪合体的西装和面部微笑上看,他又更像是一位秉持“Peace and Love”的绅士。

相比黑洞、宇宙,齐锐更多对外科普的是人们日常看到的“星空”,他对中国古代天文尤其感兴趣。他常常对前来听课的人讲起,相比西方的中世纪等年代,中国古代的天文学非常发达,文献中也对诸多天文现象做了详细的记录,这与中国古代的政治、文化息息相关——政权关注天象,思想家也关注天象。因此学习天文不仅能让人知晓星宿,还可以了解中国古代博大精深的传统文化。

当然,除此之外,有人热爱天文仅仅是因为它的浪漫与宁静:每当夜幕降临,你仰望星空的时候,想想一个人,只是直径8000公里尘埃云中一颗小小的氢原子核,那么还有什么事情能让你感到烦恼的呢?

或许在很多人看来,“天文”是众理科学科中最“无用”的一个,这也是很多父母愿意引导孩子学编程而不是学天文的原因。

但在齐锐看来,给孩子更多自由的选择,比替他选择一个看起来“有前途”的爱好更为重要。让他欣慰的是,他见证了很多孩子从热爱天文到参加天文竞赛获得优秀成绩,再到成为天文学家的过程。

不过,天文学家和天文爱好者关心的东西是两码事,比如天文学家研究宇宙的演化、黑洞在哪、引力波是什么,而天文爱好者更关注天文现象。

“有时候我也会矛盾,其实这个世界不需要那么多天文学家,这个行业的就业量也不大,对我来说,培养更多热爱科学的人、有科学头脑的人就行了,他从不从事天文其实不重要。”齐锐说。

对于青少年的天文教育,他也有自己所坚持的教学方法。

我的教育理念可能比较特殊,我给小学生讲天文,也给成年人讲天文,不管听众的年龄有多小,我都会用“大人”的方式去讲,可能给小朋友讲课的时候,我会把概念说得通俗易懂一些,但不会像哄小孩、过家家那样去哄着他们听课。因为我要让他们从小就知道,科学是很严谨的,在科学面前,很多表述是不能改变的。

最近,他又萌发了一个“不成熟的想法”:做一个“天文爱好者评级”体系。

在北京天文馆,有一个名为“天象仪”的设备,它是全世界最好的光学天象仪,能把全天9000多颗星星投影在半球形的大厅顶上,站在天象厅里用肉眼观察,就如同站在真的星空下面一样,每一个细节都是准确的。

但对普通观众来说,观测星空过于专业,因此这个设备鲜被使用,更多是用另一套设备播放一些观众感兴趣的天文节目。齐锐曾尝试过在这个厅做讲座,让大家在星空下听故事,效果很好,但他认为这还不够。

要充分发挥这套设备的优势,它的优势是什么?那就是不受天气和地域的影响来展示星空,这正好可以用来“考级”。我们可以让天文爱好者来这里识别全球的星空,比如初级一些的是考北半球的星空,如果是来考高级一些的,那我就给他看放南半球的星空。

如果做成了,这将是世界首创,到时候我们甚至可以把通过等级考试的人纳入会员,建立一个俱乐部,这些人可以终生免费来天文馆看星空,也可以来这里当志愿讲解员。

现在馆里有很多小朋友志愿者,但我也特别需要那种白发苍苍的老年志愿者,这些人带给观众的感觉不是孩子所能传达的,他们传达的不仅仅是知识了,更是一种感染力,人们可以直观看到,天文是他们倾注一生所热爱的东西。

发布于 2021-03-15 12:08

齐 锐

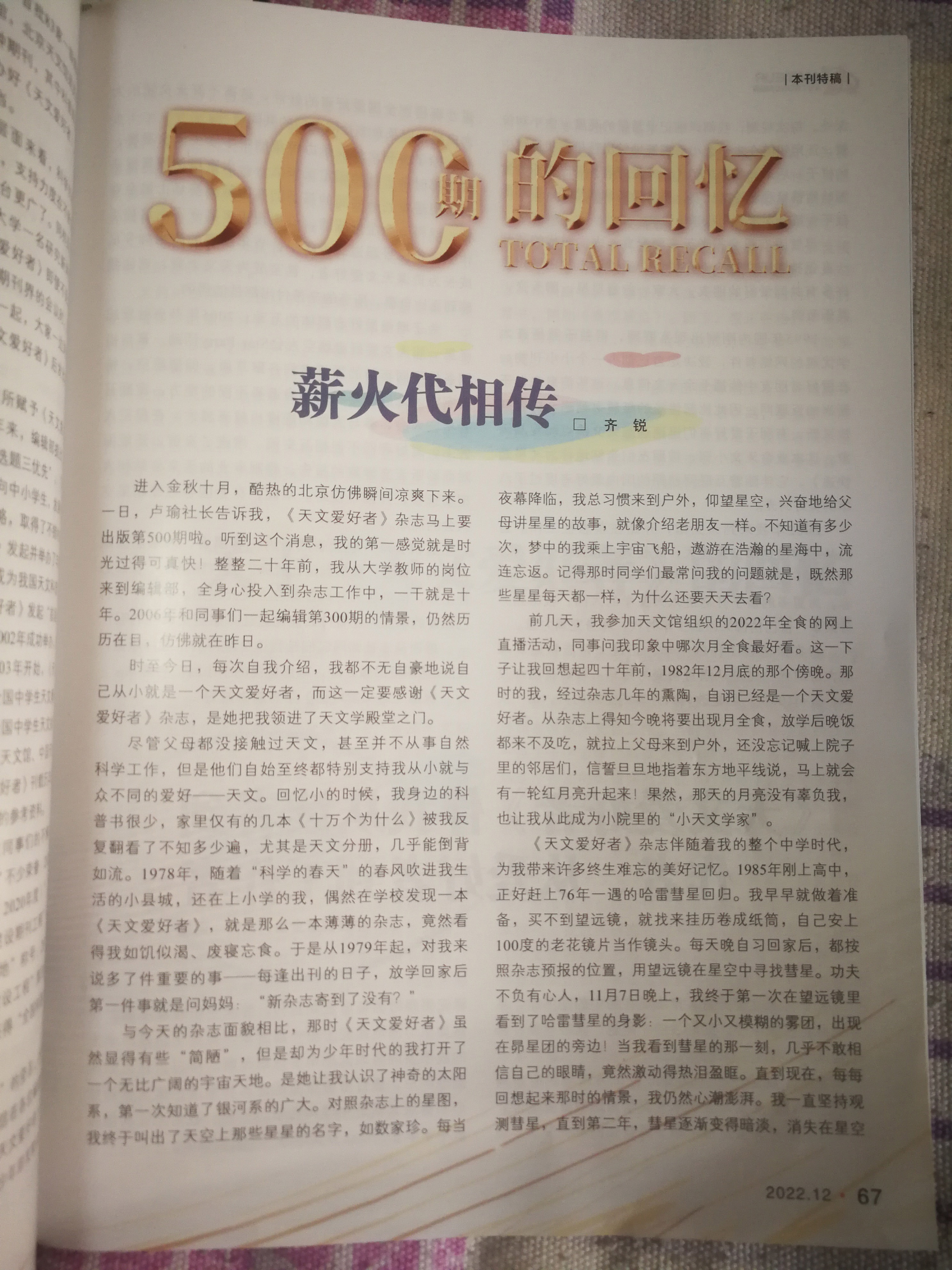

进入金秋十月,酷热的北京仿佛瞬间凉爽下来。一日,卢瑜社长告诉我, 《天文爱好者》杂志马上要出版第500期啦。听到这个消息,我的第一感觉就是时光过得可真快!整整二十年前,我从大学教师的岗位来到编辑部,全身心投入到杂志工作中,一干就是十年。2006年和同事们一起编辑第300期的情景,仍然历历在目,仿佛就在昨日。

时至今日,每次自我介绍,我都不无自豪地说自己从小就是一个天文爱好者,而这一定要感谢《天文爱好者》杂志,是她把我领进了天文学殿堂之门。

尽管父母都没接触过天文,甚至并不从事自然科学工作,但是他们自始至终都特别支持我从小就与众不同的爱好——天文。回忆小的时候,我身边的科普书很少,家里仅有的几本《十万个为什么》被我反复翻看了不知多少遍,尤其是天文分册,几乎能倒背如流。1978年,随着“科学的春天”的春风吹进我生活的小县城,还在上小学的我,偶然在学校发现一本《天文爱好者》 ,就是那么一本薄薄的杂志,竟然看得我如饥似渴、废寝忘食。于是从1979年起,对我来说多了件重要的事——每逢出刊的日子,放学回家后第一件事就是问妈妈: “新杂志寄到了没有?”

与今天的杂志面貌相比,那时《天文爱好者》虽然显得有些“简陋”,但是却为少年时代的我打开了一个无比广阔的宇宙天地。是她让我认识了神奇的太阳系,第一次知道了银河系的广大。对照杂志上的星图,我终于叫出了天空上那些星星的名字,如数家珍。每当

夜幕降临,我总习惯来到户外,仰望星空,兴奋地给父母讲星星的故事,就像介绍老朋友一样。不知道有多少次,梦中的我乘上宇宙飞船,遨游在浩瀚的星海中,流连忘返。记得那时同学们最常问我的问题就是,既然那些星星每天都一样,为什么还要天天去看?

前几天,我参加天文馆组织的2022年全食的网上直播活动,同事问我印象中哪次月全食最好看。这一下子让我回想起四十年前,1982年12月底的那个傍晚。那时的我,经过杂志几年的熏陶,自诩已经是一个天文爱好者。从杂志上得知今晚将要出现月全食,放学后晚饭都来不及吃,就拉上父母来到户外,还没忘记喊上院子里的邻居们,信誓旦旦地指着东方地平线说,马上就会有一轮红月亮升起来!果然,那天的月亮没有辜负我,

也让我从此成为小院里的“小天文学家”。

《天文爱好者》杂志伴随着我的整个中学时代,为我带来许多终生难忘的美好记忆。1985年刚上高中,正好赶上76年一遇的哈雷彗星回归。我早早就做着准备,买不到望远镜,就找来挂历卷成纸筒,自己安上100度的老花镜片当作镜头。每天晚自习回家后,都按照杂志预报的位置,用望远镜在星空中寻找彗星。功夫不负有心人, 11月7日晚上,我终于第一次在望远镜里看到了哈雷彗星的身影:一个又小又模糊的雾团,出现在昴星团的旁边!当我看到彗星的那一刻,几乎不敢相信自己的眼睛,竟然激动得热泪盈眶。直到现在,每每回想起来那时的情景,我仍然心潮澎湃。我一直坚持观测彗星,直到第二年,彗星逐渐变得暗淡,消失在星空深处。每次观测,我都详细记录彗星的亮度、大小和位置,还用铅笔在本子上小心翼翼地绘出彗星在望远镜中的样子。后来,我参加了《天文爱好者》杂志组织的全国哈雷彗星观测论文比赛,虽然没有拿到奖项,但却是我平生第一次学着写科学小论文。

尽管没有机会报考天文学专业,大学时代的我却一直保持着天文这个业余爱好。通过杂志我还认识了许多有共同爱好的朋友,大家一起看星星,聊天文,其乐无穷。

1995年国内刚刚出现互联网,得益于我所在大学优越的网络条件,我决定自己创办一个小小刊物,在爱好者朋友中传播业余天文信息。这些信息来自于新兴的互联网,因此比起传统的纸质书刊来,内容既快又新,有利于爱好者们迅速追踪天文热点和观测天象。这本业余天文小刊,被朋友们亲切地称为《星光快递》,它伴随着互联网初期的国内爱好者度过了八年的美好时光。

2002年我来到天文馆,开始在杂志社工作。自己从小读着这本杂志长大,成长为一名天文爱好者,如今终于成为一名编者,有机会回馈自己最热爱的杂志,为更多的孩子开启进入天文学的大门,我感到万分荣幸!自己仿佛又回到少年时代,浑身充满力量。

我在杂志社工作的十年,正赶上杂志快速发展的大好时代:先是从双月刊变为月刊,接着是增加页码,直至100页,后是改为大开本的全彩内页,每一次进步都得到全国爱好者的好评,这离不开天文馆的大力支持,以及杂志社同事们的共同奋斗。

除了办刊之外,承办每年的中小学生天文奥赛,成为那时杂志社的固定工作之一。大家虽然很累很辛苦,但是看到一届届的孩子们在国际奥赛场上摘金夺银,取得一个个好成绩,心里甭提多高兴了。这项工作到今年已经超过二十年了,当年参赛的学生如今已成长为资深天文爱好者,甚至成为天文学家,这让我感到无比自豪,所有的辛苦付出都是值得的。

为了增强爱好者群体的互动,2005年杂志社发起了第一届天文爱好者星空大会Star Party活动。来自祖国各地不同年龄的爱好者们齐聚草原,仰望星空,畅谈宇宙。此后每年我们都会选择不同的地方,定期召开星空大会,参与人数和规模也越来越大。在星空大会上,爱好者们不但相互交流,增进了友谊,还能面对面聆听天文学家的报告,参观专业的天文台站和大型望远镜,开阔了视野。从此,在全国各地掀起星空大会的热潮。

有机会从一名读者成长为一名编者,为杂志贡献自己的一份力,我感到无比光荣。如今我虽已不在杂志社工作,但仍在天文科普岗位上发光发热。从事一项自己热爱的事业,还有什么能比这让人感到更幸福的呢?

感谢杂志社的同仁们给我这个难得的机会和版面,在500期即将出版之际,写点自己的小小回忆和感动。

祝愿《天文爱好者》杂志越办越好!

1995年国内刚刚出现互联网,得益于我所在大学优越的网络条件,我决定自己创办一个小小刊物,在爱好者朋友中传播业余天文信息。这些信息来自于新兴的互联网,因此比起传统的纸质书刊来,内容既快又新,有利于爱好者们迅速追踪天文热点和观测天象。这本业余天文小刊,被朋友们亲切地称为《星光快递》,它伴随着互联网初期的国内爱好者度过了八年的美好时光。

当前位置:[北京同好会]>[档案]>[《星光快讯》文章精选]

《星光快讯》原名为《星光资讯快递》,由齐锐和李林于1996年创办,后成为北京天文同好会的会刊。到2003年底为止,《星光快讯》发行八年,总共56期,受到广大星友的欢迎。在八年间,刊登的文章从以编译为主到大多由星友原创,真切反映了大陆业余天文的发展历程。

本栏目内容扫描自《星光快讯》,限于同好会会员撰写的文章。已在本网站其他栏目刊登的内容、时效已过的天象预告、翻译和编译的文章等未选,原刊中的录入和印刷疏漏亦未加更改,仍保留原始风貌。

https://gitee.com/siger99/baas1995/issues/I8577F

@TSNspace 担任学习委员!

SIGer 天文 · 薪火带相传《星光快递》

https://www.bilibili.com/video/BV1X94y18746/

cinderellacn

心理咨询师资格证持证人

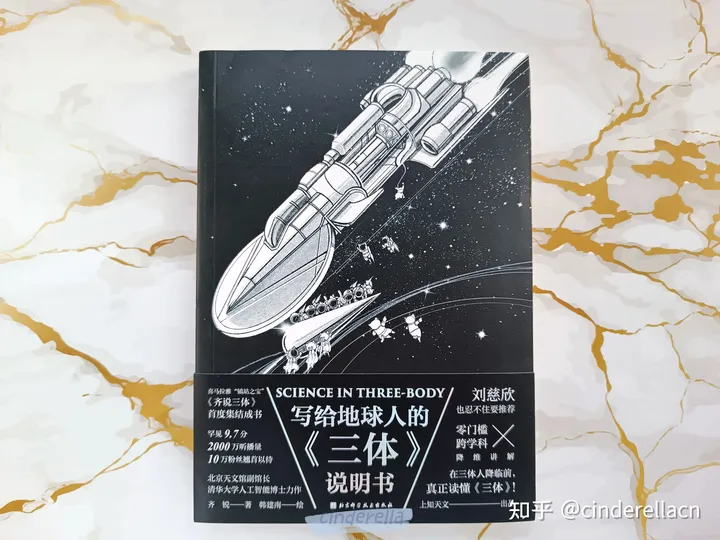

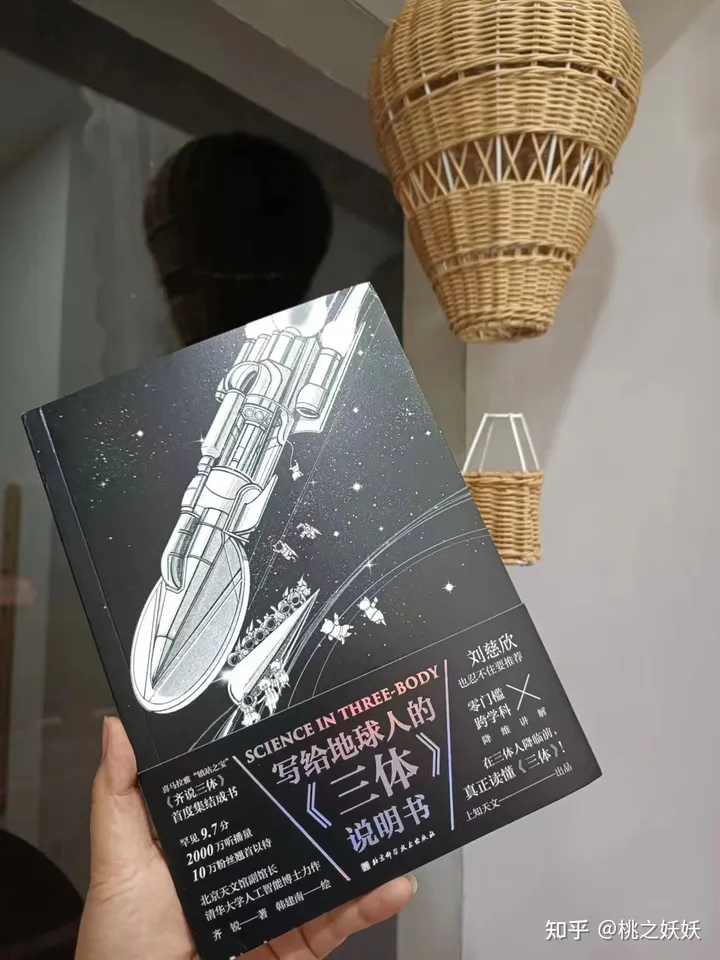

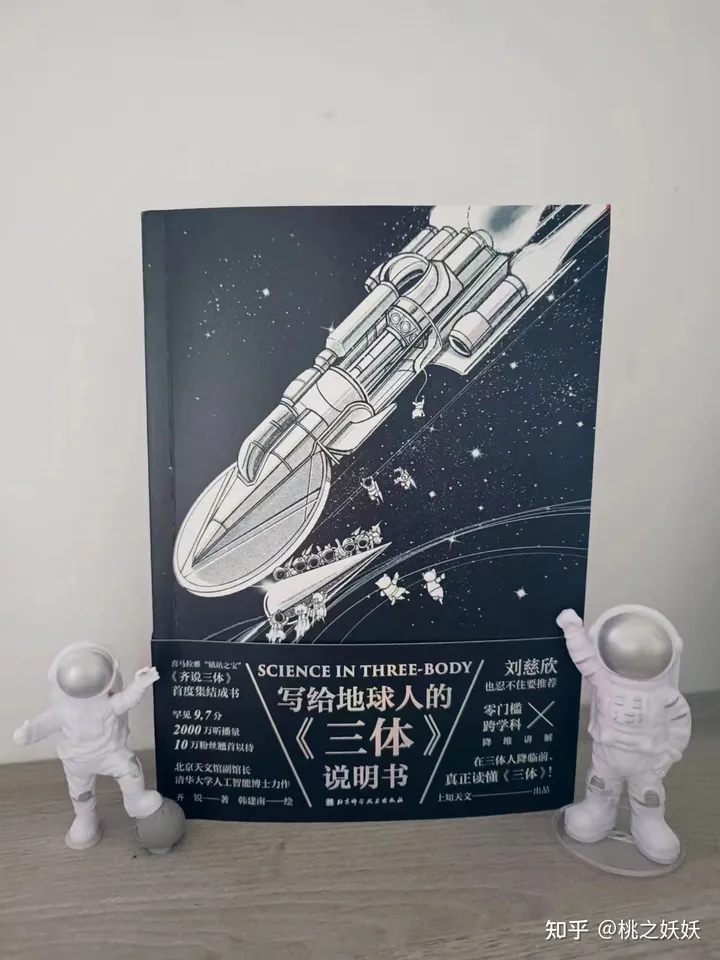

《写给地球人的〈三体〉说明书》

《三体》是刘慈欣创作的系列长篇科幻小说,讲述了地球人类文明和三体文明的信息交流、生死搏杀及两个文明在宇宙中的兴衰历程,《三体》第一部经刘宇昆翻译后获得了第73届雨果奖最佳长篇小说奖,刘慈欣凭一己之力,把中国科幻文学提升到了世界级的水平。

不知道有多少读者像我一样慕名去读了《三体》,又不得不承认确实看不懂。作为一部“硬”科幻作品,《三体》所描绘的世界,是基于扎扎实实的科学理论和严谨、细致的技术推演,它以力学中的“三体问题”为名,从三个天体复杂的不规则运动引发的星际移民故事说起,既描写未来,也注重现实。小说内容的时空跨度极大,从登场人物亲历的历史到遥远的未来,从身边的世界到平行宇宙;既有贩夫走卒,也有执剑英雄,既有场面宏大的宇宙大战,也有跨越亿万光年的爱情传奇。但是众多科技名词,让我这样的科技小白看得头晕。

现任北京天文馆副馆长、北京古观象台台长的齐锐,是清华大学人工智能博士,也是资深天文科普达人,他在喜马拉雅开设的有声专栏“齐说三体”,是人人都能听懂的《三体》专业解读,更被原作者刘慈欣推荐,2000多万次的播放,11万多的订阅,9.7分的高分,可谓是“镇站之宝”。《写给地球人的〈三体〉说明书》是由“齐说三体“整理而成的文字版,旨在解读《三体》系列小说的科学内核,分享阅读的收获,与读者共同发掘小说的思想内涵。

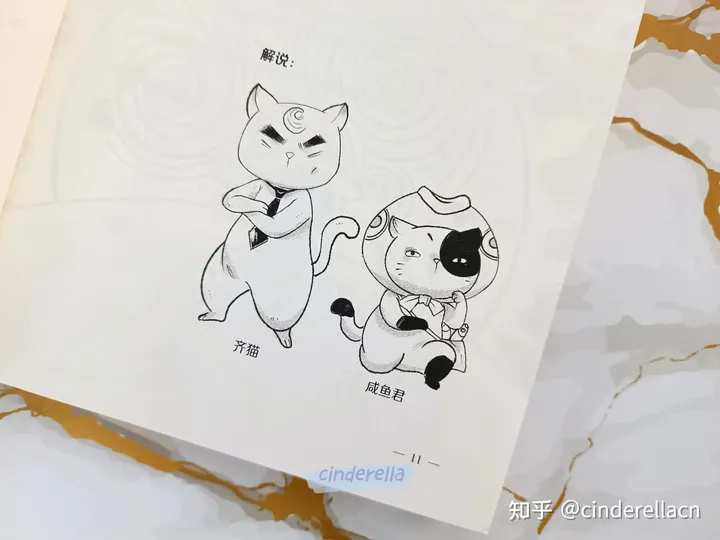

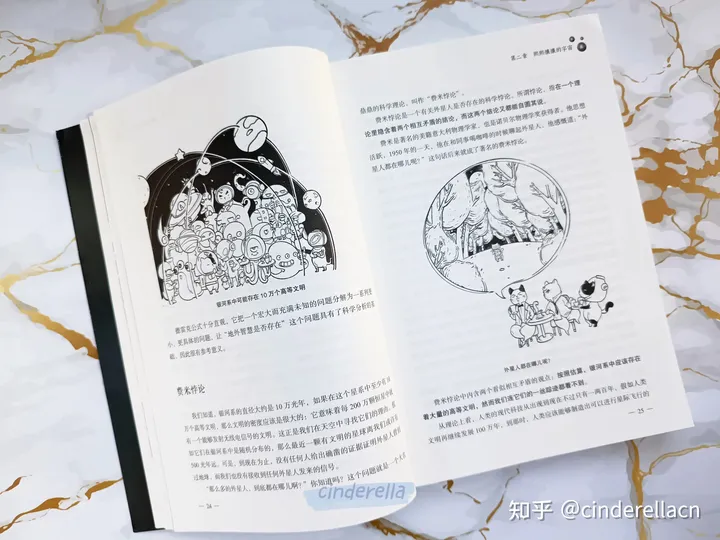

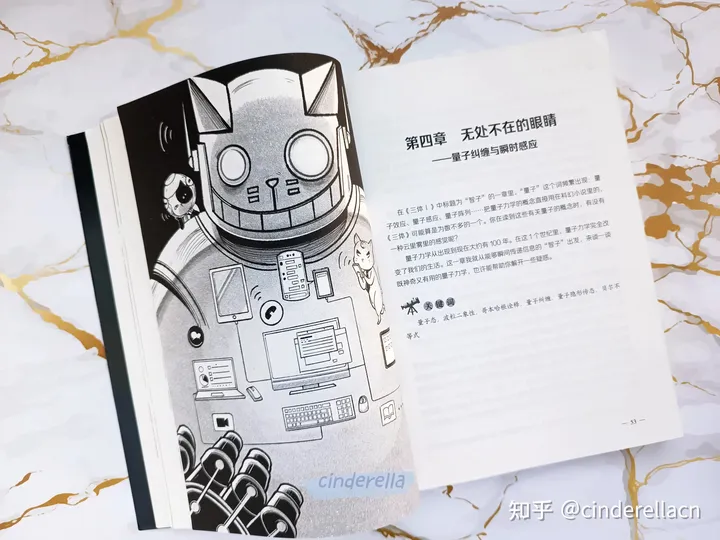

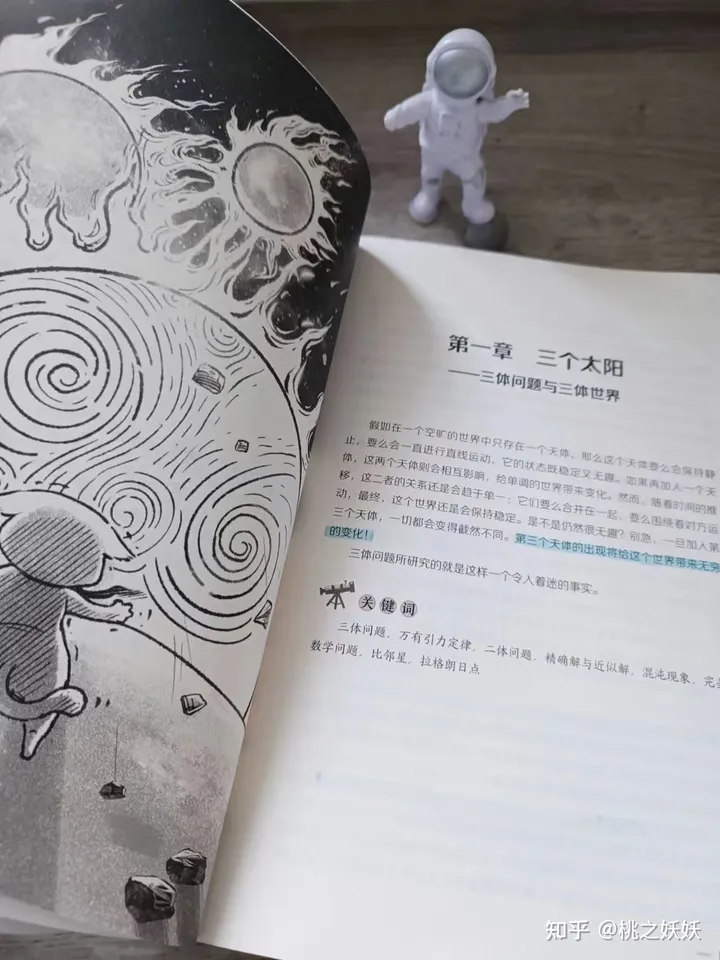

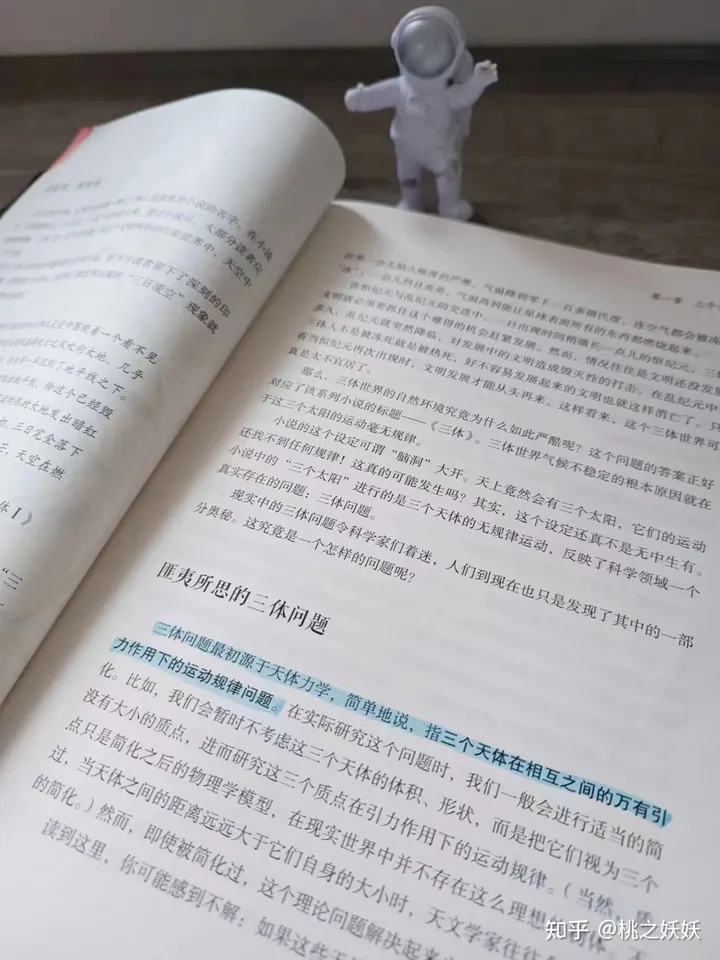

《写给地球人的〈三体〉说明书》以《三体》的情节为线索,对小说中提及的部分科学原理和科技名词做了简要解说,涉及自然科学中的数学、人工智能、经典力学、相对论、量子力学、宇宙学、热力学、弦理论、天文学、认知科学等,还有博弈论、历史和哲学等人文学科。突出描写学科的发展和科学家的故事,力图体现科学方法和科学精神。为了方便读者阅读,快速了解重点内容,书中每一章都以“关键词”的方式列出了该章涉及的主要科技名词。此外,还精心设计了解说角色“齐猫“和”咸鱼君“,结合趣味插图和生活中的例子,逐一破解深奥的科学概念原理,适合各个年龄阶段的读者阅读。

发布于 2023-11-10 00:33・IP 属地江苏

看《三体》之前,请先看一下这份三体说明书

桃之妖妖

杂食型读者,是字都想看两眼。

爱因斯坦说过:“提出一个问题往往比解决一个问题更为重要。因为解决问题也许仅需要技能,而提出新的问题、新的可能性,以及从新的角度看问题,却需要想象力,而这标志着科学真正的进步。”

书名:《写给地球人的〈三体〉说明书》

作者:齐锐

绘者:韩建南

出品方:@北京科学技术出版社 &上知天文

.

其实以我的智商,真得看不懂科幻,云里雾里的只能看个热闹。但被称为神作的《三体》我肯定也想读读看,之前在喜马拉雅上听到一个节目——《齐说三体》,挺有意思的,播客是资深的天文科普达人,他就是因为非常喜欢《三体》,但身边人好像都不太能看懂,就开始给单位里的人讲三体,后来走出单位,听众越来越多,大人小孩都有,后来还有了这个上千万播放量的播客节目。

.

现在这个节目的内容首度集结成书啦,文字足有40w+,这让翘首以盼的听众们直呼过瘾啊,在读《三体》这部“硬”科幻之前,如果我们能明白文中众多科技名词的内涵,以及背后的科学故事,那我们读起来肯定顺畅的多。

.

本书以《三体》为主线,对小说中提到的部分科学原理和科技名词做了简述,涉及自然科学中的数学、人工智能、经典力学、相对论、量子力学、宇宙学、热力学、弦理论、天文学、认知科学等,还有博弈论、历史和哲学等人文学科,说真的,感觉每一条都很难,超出我的理解范围,感谢作者的降维讲解,再搭配绘者的可爱插图,居然轻松的理解了,感觉我离阅读《三体》又近了一步。

.

全书共24章,每章节都有几个小问题组成,内容都不长,而且穿插很多有意思的小故事,所以读起来不会枯燥,每章节的引言里都把关键词罗列出来了,可以带着这些关键词去阅读,找到你的答案。

.

✅三体问题 ✅混沌现象 ✅红岸工程 ✅凤凰计划

✅费米悖论 ✅地球叛军计划 ✅量子纠缠 ✅薛定谔的猫

……

⁉️三体文明真得存在吗?

⁉️这个宇宙中有外星人吗?

书中有很多很多问题,阅读时带上大脑,好好的思考,关于人类、关于自然、关于社会、关于一切……

发布于 2023-11-19 18:34・IP 属地安徽

【笔记】清华人工智能博士毕业后,他去《天文爱好者》当了社长 | 专访齐锐

此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。

如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。