同步操作将从 FlameAI/SIGer 强制同步,此操作会覆盖自 Fork 仓库以来所做的任何修改,且无法恢复!!!

确定后同步将在后台操作,完成时将刷新页面,请耐心等待。

这是最简单的专题了,为了 “月球与深空探测重点实验室” 遍访整个国家天文台的官网,得出的结论,国家天文台本身就是最大公众科普机构,它承载的是全人类的仰望星空的使命,如果说它太学术,只能说明它科普的还不够,只有获得了更多公众的支持和参与,才能真正称得上大众的天文台。

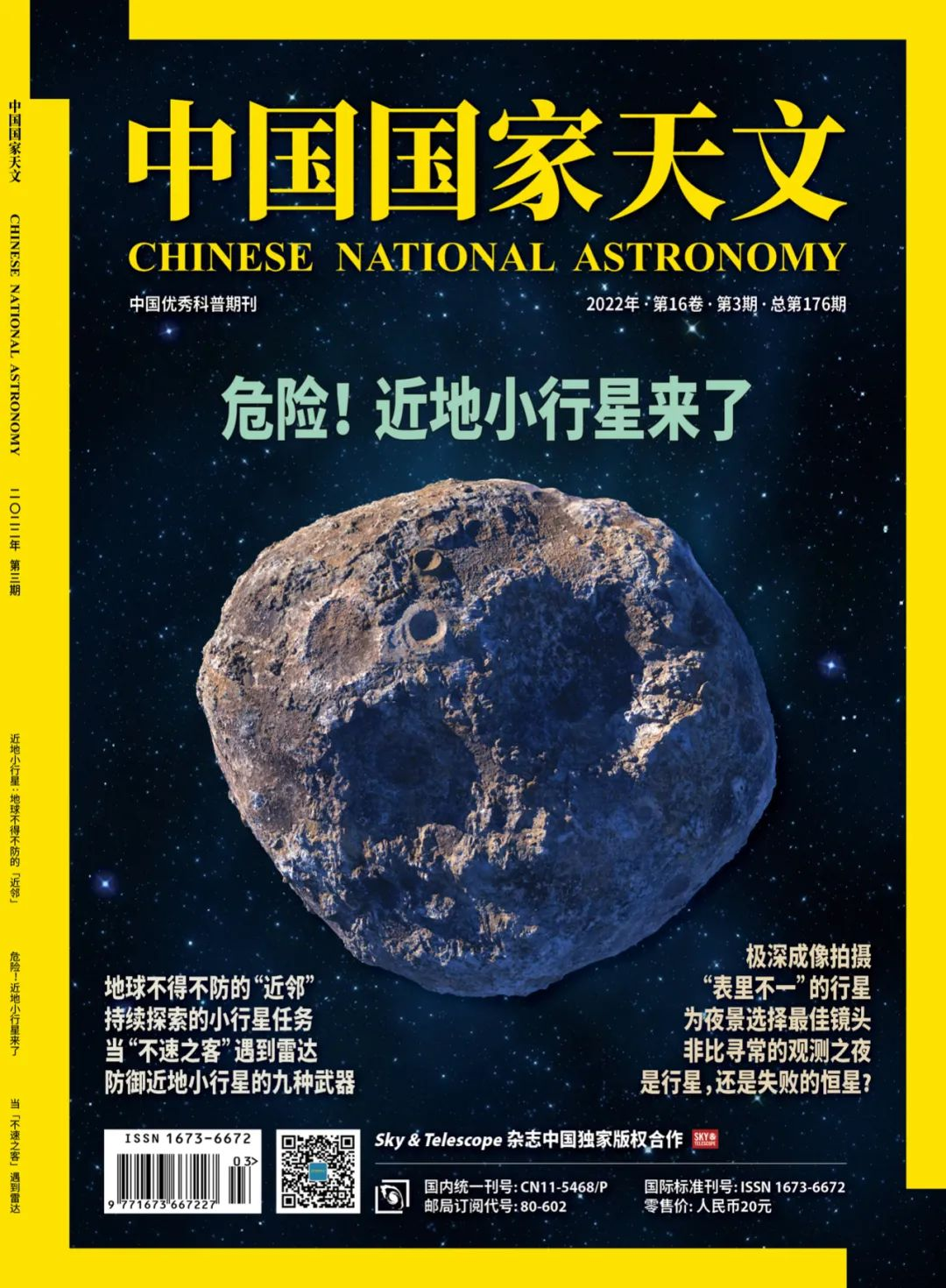

选择这期《中国国家天文》是因为《当“不速之客”遇到雷达》这篇文章,它被早先收录到了 天文频道《sig/天文/深空前沿二则.md》,它也是本频道的缘起,平劲松老师的推荐。一篇又一篇国家天文期刊的推荐,这就是天文科普的根儿啦。选百年天文学会,也是回顾下 SIGer 天文频道 2022.10 第 500期 的相同主题,当时是《天文爱好者》期刊500期纪念。自此,集齐啦。

月球与深空探测重点实验室

一、 实验室简介 月球与深空探测重点实验室(Key Laboratory of Lunar and Deep Space Exploration,以下简称实验室)依托于中国科学院国家天文台,于2013年4月26日正式批准成立(科发计字〔2013〕48号)。

中国科学院月球与深空探测重点实验室2016年度开放基金 ... www.pmo.cas.cn/xwdt2019/kyxx2019/201909/t20190916_5388942.html

一、 实验室简介

月球与深空探测重点实验室(Key Laboratory of Lunar and Deep Space Exploration,以下简称实验室)依托于中国科学院国家天文台,于2013年4月26日正式批准成立(科发计字〔2013〕48号)。实验室基于现有的月球与行星探测研究雄厚的硬件基础、丰富的数据基础以及积累的人才基础,是我国深空探测科学目标研究和论证的核心力量、月球与行星科学探测仿真和运行操作中心、月球与深空探测数据接收和地基观测的基地、负责月球与深空探测数据处理和发布的数据中心、以及月球与行星科学数据研究的核心单位和人才培养基地。实验室的成立与建设旨在加速引导我国月球与行星科学从零星、散乱、跟踪的研究状态逐步向全面、系统、深入的研究状态发展,完善我国深空探测的科学研究体系,培养和造就深空探测领域的创新型人才队伍,为月球与深空探测的开展提供持续的原创力,提高我国月球与行星科学的研究水平。

二、 开放基金课题资助范围

2016年度月球与深空探测重点实验室在如下方向设置开放课题:

申请人可依据自身研究方向和兴趣选择相关内容进行申请。申请书课题名称自拟,研究内容应尽量集中、特色突出、避免大而空泛。优先资助基于我国自主深空探测数据(如嫦娥一号、二号卫星数据)所进行的科学研究。

三、 开放基金课题申请程序及注意事项

开放基金课题的评审按照室务会审查、学术委员会评审决定的程序进行。2016年度根据研究方向将批准2-3项开放课题,课题执行时间为两年,每项开放课题经费为4-5万元人民币。

四、 申报要求

开放基金项目申请人不得是实验室固定成员,但实验室固定成员可作为项目合作者参与。申请开放基金项目必须按规定的格式实事求是填写《中国科学院月球与深空探测重点实验室开放基金项目申请书》(详见附件,以下简称《申请书》)并双面打印。《申请书》经学术委员会评审通过后,项目负责人填写课题资助合同书,执行客座研究计划,一次性拨款,并在结题前提交结题报告。

请申请者于 2016年4月25日 下班前将申请书纸质件(一式四份)提交台科技处集体办理签章手续,电子版请发送至lilin@pmo.ac.cn。

鼓励项目负责人或课题组其他成员访问实验室并做学术交流。开放基金项目结题时要求至少完成一篇SCI期刊论文,中国科学院月球与深空探测重点实验室应标注为第一作者(可以不是申请人本人)的第二工作单位,并在致谢中感谢实验室开放基金的支持。

月球与深空探测研究部----中国科学院国家天文台 nao.cas.cn/jgsz/kybm/yqysktcyjb

月球与深空探测重点实验室 空间天文与技术重点实验室 计算天体物理重点实验室 FAST重点实验室 科研部门 院重点实验室 管理部门 支撑部门 观测台站 境外机构 科研成果 十大天 …

星系宇宙学研究部 http://www.nao.cas.cn/jgsz/kybm/xxyzxb/

空间科学研究部 http://www.nao.cas.cn/jgsz/kybm/kjkxyjb/

应用天文研究部 http://www.nao.cas.cn/jgsz/kybm/yytwb/

射电天文研究部 http://www.nao.cas.cn/jgsz/kybm/sdtwyjb/

光学天文研究部 http://www.nao.cas.cn/jgsz/kybm/gxtwyjb/

王娜:王娜,女,汉族,1965年11月出生。中国科学院国家天文台副台长,中国科学院新 …

月球与深空探测重点实验室--中国科学院国家天文台 https://www.nao.cas.cn/jgsz/yzdsys/yqysktc

月球与深空探测重点实验室--中国科学院国家天文台

院重点实验室 http://www.nao.cas.cn/nzz/yzds/

科普基地 http://www.nao.cas.cn/ncb/kp/

|

|

|

|

|

|

|

|---|

国家天文台密云观测站

发布时间:2022-03-11 【 小 中 大 】 【打印】 【关闭】

国家天文台密云观测站坐落在密云水库北岸,周围环山,是优秀的射电天文观测台站。

观测站始建于1966年,曾建设有太阳多天线干涉仪、米波综合孔径等望远镜设备,进行射电波段的太阳活动、银河系射电星普查、行星际闪烁等方面科学研究。2004年中国正式开展月球探测工程,密云站成为重要的科学数据接收台站。现有50米、40米口径射电望远镜,执行探月工程及深空探测任务地面应用系统的数据接收和VLBI测定轨工作。后续密云站将继续执行探月工程四期、小行星及太阳系边际等深空探测任务,为中国探月工程和深空探测做出更大的贡献。

科学传播资源

科普文章

科普视频

科普平台

工具

中国科学院国家天文台 2022-03-28 15:38 发表于北京

国家天文台研究员李菂老师参加东方卫视首档中国前沿科学思想秀《未来中国》节目的拍摄,讲述FAST的故事:

《中国国家天文》2022年3月刊

危险的近地小行星

欢迎点击【阅读原文】订购

国际刊号:ISSN 1673-6672

国内刊号:CN11-5468/P

邮发代号:80-602

小提示:想第一时间获取中国科学院国家天文台文章的小伙伴注意啦!进入“中国科学院国家天文台”微信公众号→点击右上角···→点击设置星标就可以啦,精彩不容错过~

#天文大科学装置:中国天眼

2022/10/30 10:10 国家天文台

中国天文学会是由中国天文学科技工作者及相关单位自愿结成并依法登记的全国性、学术性、非营利性社会团体,是我国发展天文科学技术事业的重要社会力量。2022年,中国天文学会百年华诞,支持和见证了中国天文事业百年奋进。

2022年,中国天文学会迎来了百年华诞。百年沧桑、砥砺前行,见证了中国天文人的不忘初心,暨“专业天文学会之进步、通俗天文学之普及”。

为隆重纪念这一盛事,《中国国家天文》杂志与中国天文学会于2022年10月联合特别推出 “中国天文学会百年纪念特刊”——

中国天文学会和中国气象学会创始人高鲁,福建人,1905年到比利时布鲁塞尔大学留学,获工科博士学位。1909年参加同盟会。1911年被任命为临时政府秘书兼内务部疆理司司长。1912年,接管清政府的钦天监(今北京古观象台),钦天监改名为中央观象台,被任命为中央观象台首任台长。1928年被任命为中央研究院天文研究所(今中科院紫金山天文台)首任所长。

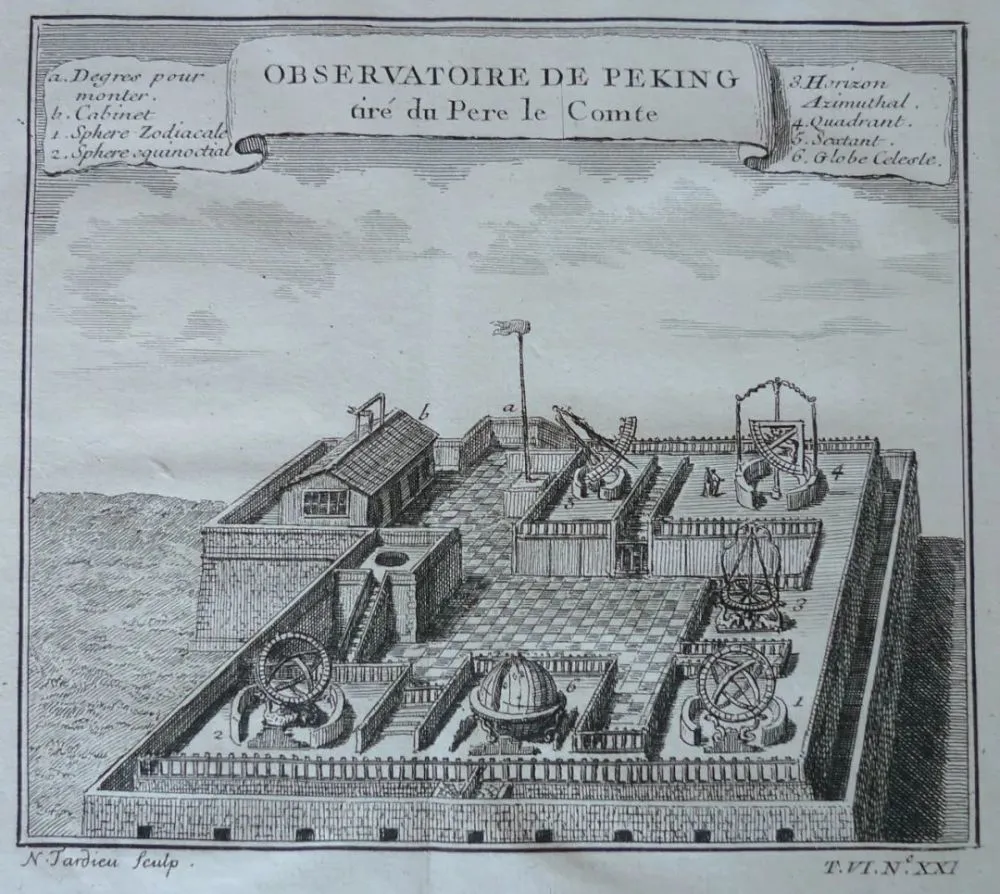

中央观象台的台址就在明清两代的皇家观象台所在地——泡子河观象台(古观象台)。供图/郭纲

1915年,开始筹组中国天文学会,先以中国天文学会名义出版《观象丛报》,希望能扩大学术影响,引起重视,从读者中发现、培养和吸收会员。1915年7月15日《观象丛报》创刊,该刊由高鲁、胡文耀、蒋丙然等人创办,由教育部中央观象台发行。《观象丛报》是MINGUO时期影响较大的科技类学术刊物,刊载内容以天文学和气象学为主,自1915年7月创刊至1921年10月停刊(因经费不足停刊),共刊行75期,凡8017页。经多方宣传和七年努力,1922年10月30日,47位代表齐聚北京中央观象台举行中国天文学会成立大会,中国天文学会终于宣告成立。

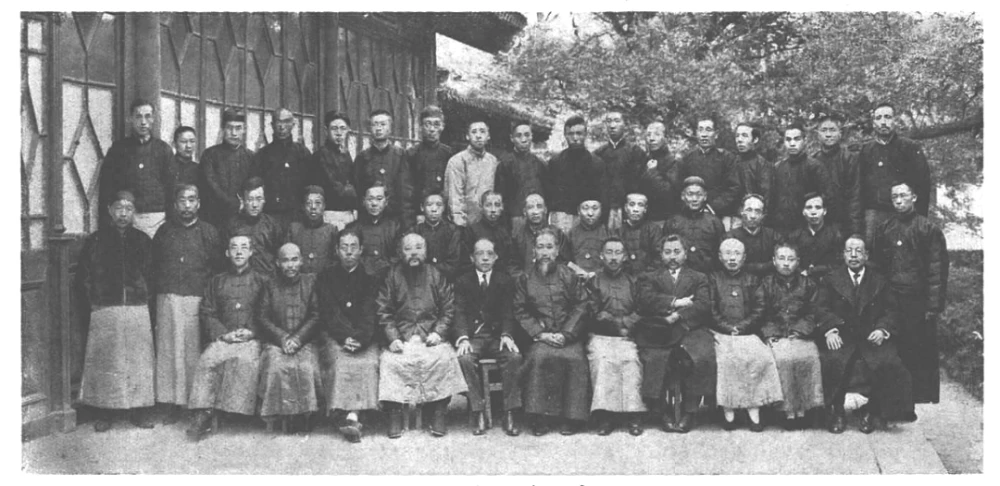

1922年10月30日上午9时,中国天文学会在北京中央观象台召开成立大会,会上选举了以高鲁为会长,秦汾为副会长的第一届评议会。会议首由高鲁报告发起天文学会之旨趣及数年来筹备之经过。次由汤尔和、马叙伦、蔡元培、全绍清、秦汾、李书华相继发表演说。陈嘉庚等都到会祝贺。

中国天文学会首任会长高鲁。

1934年,《中国天文学会章程(第14届年会修订)》第2条:“本会以求专门天文学之进步及通俗天文学之普及为宗旨”。中国天文学会的成立,不仅是现代中国天文学史的一个里程碑,也是现代中国科技史的一个新起点。中国天文学会的诞生为我国天文界1935年参加国际天文学联合会奠定了基础。彼时,我国还没有全国性的数学、物理、化学和生物学学会,故当时一些非天文专业的科学家也加入了中国天文学会(北京大学校长及一批教授加入)。

1923年10月28日,中国天文学会在中央观象台召开第一届年会,前排右七、右八和右九分别为高鲁、常福元和蒋丙然。

1912年5月,MINGUO政府教育部设立中央观象台,任命高鲁为台长。1915年7月,《观象丛报》以中国天文学会的名义创刊。1916年10月,清末状元、教育家、实业家张謇建成南通军山观象(气象)台,从德、日、英、法等国家购置了天文观测仪器,优于当时中央观象台的观测仪器。1917年,齐鲁大学设立天文算学系,首任系主任为中国天文学会会员王锡恩(1924年入会)。

1922年10月30日,中国天文学会正式成立,高鲁被选举为会长。1924年,原由德国建立的青岛天测所被接管,并改名为青岛观象台,蒋丙然被任命为台长。同年10月10日,中国气象学会创立,设青岛观象台为中国气象学会会址,蒋丙然被选举为会长,高鲁和张謇担任名誉会长。该年,青岛观象台开创了我国自己的时间服务系统。1926年和1933年,青岛观象台参加了第一届和第二届万国经度测量,成绩优异,并得到万国经度测量委员会专函嘉许。此举开启了我国天文界步入国际合作之先河。1927年初,中山大学设立数学天文系;同年9月,厦门大学设立天文学系。1928年春,国立中央研究院天文研究所成立,高鲁担任第一任所长。是年冬天,紫金山天文台开始建设。1929年6月29日,中山大学天文台建成。

1930年7月,《宇宙》月刊正式出版。1934年8月,中央研究院天文研究所紫金山天文台建成,并于9月1日举行了落成典礼。1935年7月,中国天文学会正式加入国际天文学联合会。1936年6月19日,中国天文学会日食观测委员会委派余青松、陈遵妫、魏学仁、邹仪新、沈璿去日本北海道观测日食,张钰哲、李珩去苏联伯力观测日食。魏学仁拍摄出了世界上第一部全日食的彩色电影——《MINGUO二十五年之日食》。1938年,中央研究院天文研究所于抗战期间西迁到昆明,开始建设昆明凤凰山天文台,经过两年的努力,昆明凤凰山天文台建成(今中科院云南天文台)。

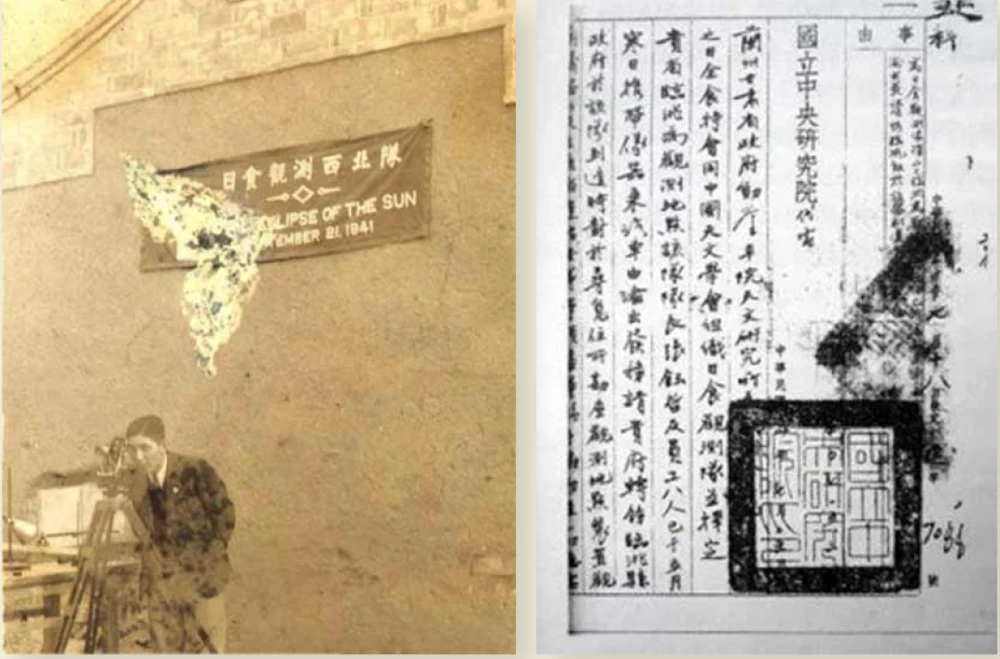

1941年9月21日,中国天文学会日食观测委员会组织张钰哲、李珩、高鲁、陈一得、陈遵妫、李国鼎、龚树模,在甘肃临洮、邹仪新等在福建崇安观测日食。此次日全食观测圆满成功,全球瞩目,极大地鼓舞了全国的抗战士气。1947年,中山大学独立设立天文系。1948年5月,中国天文学会组织张钰哲、陈遵妫等去浙江余杭观测日食。1949年1月,《大众天文》月刊按月附在《科学大众》杂志内出版。

上图 :1941年9月21日,中国天文学会在甘肃临洮组织了我国首次日食的现代科学观测,中央广播电台用汉语和英语向世界各地进行了现场广播,向全世界发出了中华民族抗日战争的正义之声。左三为龚树模先生,左四为张钰哲先生,右四为李珩先生。

下图 :此次观测获得珍贵天文资料170余项,摄得黑白照片200余张,彩色影片20卷。

左图 :中央研究院天文研究所观测队员在观测现场。

右图 :日全食观测的档案资料。

1950年5月20日,中国科学院紫金山天文台成立。1952年8月,中山大学天文系与齐鲁大学天文算学系合并,成立南京大学天文系。1953年8月,《天文学报》出版发行。1954年7月,BPV时号发播,由此标志着我国现代时间服务工作的诞生。1957年,亚洲第一大(彼时)的北京天文馆建成开馆,成为中国第一个天文馆。1957年初,张钰哲发表《人造卫星的轨道问题》的专题论文,为我国人造卫星轨道的研究工作奠定了基础。同年,依据中苏两国科技合作协定,在全国范围建设人造卫星观测站,共计28个。1958年4月,《天文爱好者》杂志创刊;同年,中国科学院北京天文台、中国科学院南京天文仪器厂开始筹建。

1960年2月,北京师范大学设立天文系;是年9月,北京大学地球物理系设立天文专业。1962年7月,中国科学院北京天文台成立;同年,徐家汇、佘山两观象台合并,中国科学院上海天文台成立。1964年,中国科学院南京天文仪器厂建成;同年,我国研制成功了第一台60厘米级的天文望远镜——43/60/80折反射望远镜,从而结束了中国不能研制中型光学望远镜的历史。1965年,张钰哲率领紫金山天文台有关科研人员,参加了我国第一颗人造卫星的轨道设计和方案论证工作,为成功发射我国第一颗人造卫星作出了贡献;同年8月,上海天文台主持的中国综合时号改正数成果通过国家鉴定,中国自主的世界时系统正式建立(“北京时间”诞生于上海天文台)。同是1965年,我国自己编算中国天文年历,通过国家鉴定,正式出版。1966年3月,上海天文台筹建陕西天文台,即“326工程”。

1970年4月24日,我国第一颗人造卫星“东方红一号”成功发射,紫金山天文台负责的轨道任务和上海天文台负责的“时间保证”任务圆满完成。同年12月,中科院命名“326工程”为中国科学院陕西天文台,开展中国标准时间发布工作。1972年,上海天文台研制成功我国第一台氢原子钟;同年,昆明工作站脱离紫金山天文台建制,成立中国科学院云南天文台;中国科学技术大学也在1972年成立了天体物理研究小组。1977年,《天文普及年历》期刊正式出版。

1980年7月1日,我国时号发播由上海天文台转移到陕西天文台,原BPV时号停播,BPM时号正式发播。同年7月,中国天文学会创刊《天体物理学报》。1982年6月,我国第一座太阳塔在南京大学天文系建成,并通过了国家鉴定。1983年下半年,《天文学进展》期刊创刊。1984年10月,北京天文台密云米波综合孔径射电望远镜通过了鉴定。1985年,紫金山天文台、中科院各人卫观测台站与PLA测绘研究所等十个单位共同完成卫星动力测地项目,并荣获国家科技进步一等奖。1985年,中国科学院成立天文委员会,统筹各天文单位发展。1986年6月,陕西天文台长波授时台接受国家鉴定,并于1987年获国家科技进步一等奖。是年12月,北京天文台与南京天文仪器厂等合作研制的太阳磁场望远镜通过院级鉴定,并于1988年荣获国家科技进步一等奖。1987年,紫金山天文台青海13.7米毫米波观测站建成;同年,上海天文台的两台望远镜落成并启用,分别是1.56米天体测量望远镜(中国自主研发的第一台大型光学望远镜),以及25米射电望远镜(中国自主研发的第一台大型射电望远镜)。1988年8月,叶叔华被选为国际天文学联合会副主席。是年12月,南京天文仪器厂与北京天文台合作研制的1.26米红外望远镜通过院级鉴定。1989年1月,上海天文台甚长基线系统通过院级鉴定,并于1991年被评为“中国科学院1990年十大成果”之一。1989年, 2.16米望远镜(1958年开始筹建)在兴隆观测站落成启用。

1992年,BATC大视场多色巡天国际合作计划开启。1994年,新疆25米射电望远镜建成,与上海25米射电望远镜一起形成了中国VLBI观测网络。1994年7月17日-22日,紫金山天文台成功预报和观测了重大天象:舒梅克—列维9号彗星与木星相撞。1996年9月,紫金山天文台13.7米毫米波射电望远镜通过鉴定。1999年4月23日,中科院国家天文观测中心成立,举行挂牌仪式。同年5月,紫金山天文台研制的“90-115GHz SIS超导接收机”鉴定。

2001年2月,英文学术期刊《Chines eJournal of Astronomy and Astrophysics》创刊,ChJAA现更名为RAA(SCI刊物);同年3月,中国科学院陕西天文台更名为“中国科学院国家授时中心”;4月,中国科学院国家天文台正式成立。2006年,中国南极天文中心正式成立,并开始在南极冰穹A进行天文基地建设;是年5月,位于凤凰山的40米射电望远镜(GRAS-2)投入运行;10月,密云站50米射电望远镜(GRAS-1,当时亚洲最大口径)通过验收,成为我国深空探测和射电天文的重要设备;同时,紫金山天文台近地天体望远镜投入观测。2007年,嫦娥一号成功发射(承担地面应用系统和VLBI测定轨任务及部分有效载荷研制任务)。2008年,郭守敬望远镜(LAMOST)在国家天文台兴隆观测基地落成启用。2010年,云南天文台一米新真空红外太阳望远镜正式投入使用。同年10月,嫦娥二号成功发射(承担地面应用系统和VLBI测定轨任务)。

2011年,原新疆乌鲁木齐天文站改组,成立中国科学院新疆天文台。同年3月25日,世界口径最大的500米口径球面射电望远镜(FAST)开工建设。2012年,上海天文台65米直径射电望远镜(天马望远镜)落成启用,成为亚洲最大的全可动式射电望远镜。2013年,嫦娥三号成功落月(承担地面应用系统和VLBI测定轨任务以及月基光学望远镜研制任务);是年10月,中国科学院南美天文研究中心既中智联合天文中心揭牌成立。2015年,悟空号暗物质粒子探测卫星成功发射,并取得重要科研成果;5月25日,在智利签署共建中智天文大数据中心的合作协议。2016年9月25日,FAST落成启用,被誉为中国天眼;11月22日,在智利签署中智合作共建天文观测基地的谅解备忘录。2017年,空间天文卫星“慧眼”成功发射,并开始科学观测。2018年,嫦娥四号成功落在月背(承担地面应用系统和VLBI测定轨任务)。2019年,密云站40米射电望远镜(GRAS-3)建成;同年,高海拔宇宙线观测站(LHAASO)投入科学试观测。2020年,嫦娥五号成功实现落月并采集月壤返回(承担地面应用系统和VLBI测定轨任务);同年,国家天文台武清站70米射电望远镜(GRAS-4)建成,成为迄今亚洲最大的全可动式射电望远镜。

2021年,中国天问一号探测器成功进入环绕火星运行轨道(承担地面应用系统和VLBI测定轨任务);上海天文馆建成开馆(世界上规模最大);同年7月23日,中科院国家天文台等六家单位在青海共同签署《冷湖天文观测基地多方共建协议》,将有8个望远镜项目落户此基地:SONG、50Bin、MASTA、WFST、PAST、TINTIN、AIMS以及新LAMOST;2021年10月21日,瑶光望远镜首光仪式在海拔5400米的阿里站举行(1.2米大视场巡天望远镜——世界上海拔最高的光学望远镜)。

严俊 ,中国天文学会第十届秘书长、第十一届副理事长,国家天文台研究员、前台长。

刘晓群 ,国家天文台研究员、原党委书记、副台长。

国家天文台信息化与科学传播中心

责编:袁凤芳

审阅:陆烨、田斌

《中国国家天文》2022年10月刊

回望一个世纪:

中国天文学会成立100周年

此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。

如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。